Dos Hermanas

“La vida de ahora”, dice Roge, “no tiene nada que ver con la nuestra de antes”.

Roge es una de las tres hermanas de José Miguel, la mediana. Estamos charlando en el confortable salón de su casa en Barcelona, tomando café. Me cuenta la llegada de su familia a la ciudad desde su Extremadura natal en 1968. También está Pepi, la tercera hermana, y dos de las hijas de Roge: Raquel, que nos escucha en silencio, y Helen, que nos filma para la posteridad. Nos hemos reunido para hacer en común este retrato en palabras.

Roge dice que habría querido estudiar pero sus padres, Maruja y José, se negaron. Entonces, en muchos pueblos de España no había instituto, aunque fueran grandes como Villanueva de la Serena y se mandaba a los niños a la escuela privada, normalmente religiosa. En general, a no ser que los padres fueran inusualmente ambiciosos, las clases trabajadoras no consideraban una buena inversión la educación de las niñas. Bastaba con enseñarles a las cosas de su casa para cuando les tocara casarse y ser madres, como era su destino.

Hasta que llegara ese momento, tenían que trabajar para ayudar en casa. Así era la economía de entonces. Nada que ver con la de ahora, efectivamente, como dice Roge. El caso es que tampoco había muchas perspectivas de futuro para ellas en el pueblo y esa fue la razón por la que su padre decidió emigrar a la ciudad. El llamado “desarrollismo” franquista había plantado semillas de cambio y despertado inquietudes por todo el país. En un primer momento, habían pensado ir a Madrid, donde tenían familia en Alcobendas, un suburbio al norte de la capital, pero al final terminaron en Barcelona porque alguien le encontró un trabajo allí.

Don José, era muy aficionado a la música. Yo lo recuerdo siempre ensayando con su trompeta, un hermoso instrumento que cuidaba con gran esmero. A menudo, cuando yo iba de visita, lo encontraba limpiándola y mimándola. Se aferraba a ella como a un objeto sagrado, como se aferra uno a las ilusiones de su juventud. Según Roge, se había comprado su primera trompeta a los dieciséis años y había aprendido a tocarla de forma totalmente autodidacta. José Miguel debió de heredar eso de él, pues también prefería aprender las cosas por sí mismo, de una forma práctica, sin escuelas ni disciplinas.

Pepi y Roge están de acuerdo en que padre e hijo eran bastante parecidos, tanto físicamente como en el carácter. Como él, Don José era un hombre creativo. De nada hacía cualquier cosa: de una mesa un taburete, de una rueda una silla y luego lo vendía todo con gran astucia comercial. Sacaba dinero de debajo de las piedras. Había sido vendedor ambulante de ollas, de ropa, de joyas. Roge lo recuerda cargando una cesta de mimbre ofreciendo productos de casa en casa. Un hombre emprendedor, como también lo hubiera sido José Miguel, de no haber sufrido la condición bipolar que había heredado de Maruja.

Una vez en Barcelona, don José se había colocado como encargado del garaje en el Diplomatic, uno de los grandes hoteles de la ciudad. Además, para sacarse un sobresueldo, colaboraba como cobrador de recibos en Santa Lucía, una compañía aseguradora entonces especializada principalmente en decesos. Cuando José Miguel y yo éramos niños, a veces nos mandaba a cobrar recibos impagados de algún moroso del barrio.

Íbamos después de comer, a la hora de la siesta, que entonces todavía se observaba rigurosamente en España. Las tiendas cerraban entre las dos y las cinco, y hasta los bares se vaciaban. Recuerdo el silencio de las calles, casi sin tráfico durante un par de horas, el olor al café de después de comer que impregnaba el ambiente. Llamábamos al timbre y Miguel anunciaba con su voz nasal: “Santa Lucíaaaaa”, y nos abrían la puerta. Nos hacía gracia cuando, a veces, alguien respondía por el interfono: “¡que la vista nos conserve!”. Tendríamos entonces doce o trece años, pero Miguel se comportaba siempre con un aplomo que me admiraba. Yo era un poco más apocado que él.

Don José y la señora Maruja se habían conocido en el parque de Villanueva. Ella tenía dieciocho años y él poco más o menos igual. Tontearon y ella se quedó embarazada. Naturalmente, se casaron, como era la costumbre en aquellos tiempos. Don José era un caballero. Se fue a hacer el servicio militar siendo ya padre de una niña, Tomasa, la hermana mayor, que ahora vive en Don Benito, cerca de Villanueva. Esa precocidad sexual también la heredaría quizás José Miguel, que nunca fue amigo de convenciones burguesas.

Roge dice que ella llevó mal venir a Barcelona. Tenía catorce años y estaba enrabiada porque no le dejaron presentarse al examen de ingreso al bachillerato. La mudanza a la ciudad le rompía todos los esquemas. Pero Don José fue tajante: había que ayudar en casa. Eran las ideas de entonces, aunque estuvieran rápidamente quedándose anticuadas. Los hijos, en cuanto tenían uso de razón, como solía decirse, aproximadamente a la edad de nueve años, tenían que ir a trabajar.

Como ella no pudo conseguir lo que quería, Roge luchó luego por lograr que su hermano sí lo hiciera. Esa era una idea muy extendida también en aquellos tiempos. La familia trabajadora se veía como una unidad y no como una serie de individuos independientes. El dinero de uno era el dinero de todos. Existía una fuerte idea de continuidad. Los éxitos de unos lo eran de todos, e igualmente los fracasos. Quizás por eso Roge se sintió particularmente dolida por la manera impulsiva en la que Miguel abandonó los estudios sin llegar a terminar el bachillerato. Dios da pan a quien no tiene dientes, debió de pensar.

José Miguel se llevaba once años y medio con ella y seis con Pepi, que no recuerda nada del viaje a Barcelona, solo algún flash de su madre en un estado de gran agitación nerviosa. Lo que sí recuerda Pepi vívidamente es el día en que nació su hermano, un nueve de enero de 1964. Don José estaba muy emocionado y la llevó a verlo a la habitación donde su madre acaba de dar a luz. También recuerda llegar a la estación de Chamartín, en Madrid, donde hicieron noche en casa de los primos de Alcobendas y aquel pequeño piso en el que durmieron los seis en una misma habitación, una auténtica pesadilla. Al día siguiente salieron para Barcelona.

Antes de dejar Villanueva, habían vendido todos los muebles, y eso había sido traumático para Roge. Para ella fue un trasunto del desmantelamiento de sus deseos. Por entonces acababan de llegar a España los productos de plástico, que tenían un aura de modernidad norteamericana. Quizás por eso Maruja había insistido en traerse con ellos un cepillo de barrer recién comprado. Se lo hizo llevar a Roge, junto con un botijo y un paraguas. Leña añadida al fuego de su enojo.

Los dos nos reímos ahora por la incongruencia de esos objetos. Le digo que la imagino como una diosa griega armada con sus atributos, Palas Atenea con cubo, botijo y paraguas, símbolo de su futuro como mujer: limpiar, nutrir y proteger. Se sentía ridícula y humillada cargando con esas cosas y, en un momento de descuido, dejó el cepillo abandonado en un rincón de la estación. Fue su pequeño acto de rebeldía. “Yo siempre fui la contestataria”, dice con orgullo.

Su hija Raquel la escucha sorprendida soltar esa afirmación tan rotunda. La idea de su madre como una rebelde es una novedad para ella. Pero yo sí comprendo la frustración de Roge. Ser madre y ama de casa son muy dignas ocupaciones, más importantes sin duda que muchos otros trabajos que hacemos los seres humanos, pero insuficientes para los sueños que su juventud anhelaba. Sentía una gran curiosidad por todas las cosas, un afán de algo inefable, pues se le negaba el lenguaje para hacerlo, como a tantas mujeres de su tiempo.

Tras esa imagen de madre conformista y sacrificada que tienen de ella sus hijas, siempre estuvo latente la Roge que abandonó el cepillo de plástico en la estación de Chamartín. A menudo son estos pequeños detalles los que nos dejan una mayor huella. Como tantas mujeres de su tiempo en España, Roge tuvo que conformarse con mucho menos de lo que ella hubiera deseado. “Yo he llorado mucho”, nos dijo aquella tarde. Los estrechos parámetros de la sociedad de entonces no le gustaban, pero no podía hacer nada contra ellos.

Como Don José, también ella comparte con su hermano más rasgos de los que en principio pudiera parecer. Todos somos producto de eso que el psicólogo Bert Hellinger llamó las “constelaciones familiares”, es decir, las tensiones heredadas de generaciones pasadas.

Roge tuvo que conformarse con su sino pero dentro de ella siempre estuvo la niña que se planteaba cuestiones existenciales tumbaba en el patio de la casa del pueblo, mirando las estrellas o las nubes cambiantes. Quería aprender sobre todas esas cosas, estudiar, pero no fue posible. Cuenta satisfecha como el día de su comunión armó la marimorena, negándose a que la pasearan por todo el pueblo, luciéndola como una muñeca, según era costumbre.

Al poco de llegar a Barcelona, Roge encontró un trabajo en una tienda de electrodomésticos y artículos para el hogar. Se llamaba “Radio Costa” y era uno de esos negocios con solera que había antes en los barrios de las ciudades. Estaba cerca de la Sagrada Familia. A nivel local, era un lugar prestigioso, un poco el equivalente a trabajar hoy como administrativo para Google o Apple. Se consideraba una buena posición para una chica de clase trabajadora, hasta que se casara y se convirtiera en esposa y madre.

Pepi, en cambio, nunca tuvo las veleidades contestatarias de su hermana. Era demasiado pequeña para participar en esas rencillas típicas de las familias en aquellos tiempos de rápidas transformaciones. Fue un choque brutal el que se produjo entonces entre dos mundos con mentalidades enfrentadas: lo tradicional, el nacional catolicismo franquista, el mundo pequeño de una población provinciana y los nuevos horizontes y libertades que explotaron en España, como en todo el mundo, a partir de los años sesenta. A lo largo de la conversación, se trasluce lo doloroso que fue para ella la enfermedad de su madre, la triste resignación con la que lo llevó, así como el cariño y la admiración que ella sentía por su padre, cuya bondad y espíritu de sacrificio ha heredado.

Pepi encontró colocación en otra institución comercial de Barcelona, los almacenes Jorba Preciados, donde despachaba en una concesión de “Glory” una marca de medias muy conocida entones. La hermana mayor, Tomy, estuvo un tiempo en Barcelona pero se volvió a Villanueva para casarse con el novio que había dejado en Villanueva, donde abrió un pequeño supermercado.

Los genes del comercio están en la familia. Antes de emigrar, Don José había regentado una pescadería en el mercado del pueblo y ese fue también su primer trabajo en Barcelona. Consiguió la concesión de una parada de pescado en el mercado de Fabra y Puig. Como era tradicional, Maruja nunca trabajó. Ella era ama de casa, un trabajo en sí mismo que su trastorno mental convirtió en un calvario a tiempo completo.

Era muy coqueta. Le gustaba ir muy puesta, maquillada y con el pelo siempre de peluquería. A las once de la mañana, pintadita y arreglada, se pasaba por el mercado a comprar lo que necesitara para las comidas y ayudaba un poco a su marido, pero poco rato, pues enseguida se agobiaba.

Conmigo siempre fue muy cariñosa y nunca noté nada anormal en ella, aunque sí es verdad que se echaba largas siestas y pasaba horas sin salir de la habitación. Pepi la recuerda así también, siempre enferma. Según los informes psiquiátricos, enfermó al nacer Roge, a los veinticinco años. Sufría depresiones y altibajos emocionales, una enfermedad que se empieza a manifestar a esa edad más o menos. Antes de casarse, un médico de “los nervios” le había pronosticado que no serviría para ser madre de familia, por más empeño que le echara. Terminó teniendo cuatro hijos, pero no porque ella así lo deseara, sino por su marido y por la presión social.

Pepi recuerda también que, cuando ella tenía cinco años y José Miguel estaba recién nacido, su madre les dejó solos para irse un tiempo con su hermana en Calatayud. El médico le había recomendado cambiar de aires. Seguramente su incipiente enfermedad se vio agravada por una depresión postparto, algo que entonces todavía no se había inventado.

Miguel, desgraciadamente, heredó ese mal de la madre y, más o menos a esa edad de 22 años, fue cuando empezó a manifestar síntomas de su desequilibrio. Hasta entonces yo no recuerdo que sufriera nada fuera de lo corriente. Se quejaba de que sus padres no le entendían y de que se encontraba mal en su casa, pero eso es algo normal en todos los adolescentes. Hablábamos a menudo de ello, igual que hablábamos de tantas otras cosas y continuaríamos haciéndolo hasta el final de sus días.

Nuestra amistad se cimentó dando vueltas concéntricas a lo largo de los años, como las sondas espaciales que giran alrededor de algún planeta antes de obtener impulso y lanzarse más allá . Empezamos girando alrededor de la manzana, luego por el barrio en el que vivíamos, después por Barcelona entera, en un movimiento centrífugo que nos alejaba cada vez más de lo familiar hacia a otras culturas en diversas ciudades europeas. Charlábamos durante horas de cualquier cosa que se nos ocurriera, devorando bolsas de pipas. También íbamos a patinar sobre ruedas a la plaza de la Sagrada Familia, o al Skating Club, una pista de hielo que había en la calle Roger de Flor. Nos moldeábamos a imagen de Holden Caulfield, el protagonista de El Guardián entre el Centeno, una novela que ejerció una gran influencia sobre nosotros. Como él, nosotros éramos avanzados, precoces e insatisfechos con el mundo. Nos sentíamos muy diferentes de nuestros compañeros de clase y del mundo en general.

Cuando teníamos doce o trece años, íbamos regularmente a la Biblioteca Central de Barcelona, en el centro de la ciudad, cerca de las Ramblas y pasábamos horas hurgando en los estantes. Nos encantaban los Beatles, cuyas canciones sabíamos de memoria, pero pronto pasamos a escuchar músicas más innovadoras y experimentales.

La primera vez que José Miguel me habló seriamente de sus problemas mentales fue a raíz de unas “pen-friends” que nos habíamos echado, yo con una chica de Saint Ives, en Cornualles, y él con una francesa de provincias que le escribía largas cartas contándole lo deprimida que estaba y lo incomprendida que se sentía.

Pero ya digo que eso era algo que nos parecía normal entonces. Nos habíamos emocionado mil veces con el “She´s leaving home” de los Beatles y habíamos leído “Pregúntale a Alicia”, un best Seller de la época sobre una chica que se escapa de casa. Más adelante, ya en el instituto, José Miguel se hizo íntimo de Beth, que era hija de un jefe de policía y tenía tendencias suicidas por las que José Miguel sentía a la vez compasión e insana fascinación. Miguel hizo una gran amistad con ella. Los dos debieron de sentirse atraídos por ese carácter atormentado que compartían aunque, a diferencia de Beth, y a pesar de la enfermedad materna, Miguel nunca fue un niño abandonado. Al contrario, siendo el más pequeño y el único varón, fue el mimado de la casa. Su habitación era la más grande, mientras que las dos hermanas compartían un cuarto pequeño en el que había unas literas. La razón es que todos esperaban que estudiara y pensaban que era importante que tuviera su propio espacio.

Cada verano, la familia se iba a Extremadura a pasar dos meses de vacaciones. En el último año de la EGB, a la edad de 13 o 14 años, a Miguel le sucedieron allí un par de eventos cruciales: el descubrimiento de la sexualidad y su encuentro con los “hippies” del pueblo, con los que enseguida conectó.

Con un entusiasmo muy característico suyo, tal vez un poco desmedido, quiso abandonarlo todo e irse a vivir a una comuna en un pueblo llamado Burguillos. Tenía solo catorce años y, siendo menor de edad todavía, evidentemente sus padres le obligaron a volver a Barcelona en septiembre y matricularse en el instituto. Hizo los papeles de ingreso tarde y por eso terminó estudiando en Les Corts, un barrio en la otra punta de Barcelona.

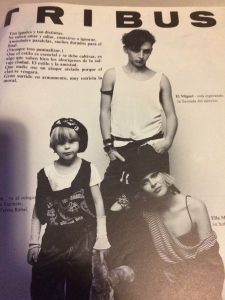

Pero la semilla de la rebeldía estaba germinando rápidamente y la disciplina estudiantil no le motivó. Repitió curso varias veces y finalmente fue expulsado y obligado a matricularse en clases nocturnas en otro instituto, el San José de Calasanz. También allí encontró enseguida amigos imbuidos en el ambiente “progre” y alternativo que entonces animaba a los espíritus inquietos y rebeldes. En la Barcelona de la segunda mitad de los setenta del siglo pasado se había creado una estética que era toda una ética: perfumes de pachuli y pañuelos indios, pelo largo e ideas avanzadas; algo que José Miguel abrazó con exagerado entusiasmo, viviéndolo como una salvación frente a una infelicidad que germinaba dentro de él con la misma fuerza que su espíritu rebelde y libertario. Detrás de aquel inconformismo juvenil acechaba la incipiente bipolaridad que iba a atormentarle lo largo de los años.

Aunque Miguel vivió una vida abiertamente homosexual desde bien pronto, no salió del armario con su familia hasta 1991, el año en el que le diagnosticaron con el virus del VIH en Londres. Para entonces llevaba ya tres o cuatro años viviendo allí. Antes, no se lo dijo ni siquiera a sus hermanas y Roge y Pepi se muestran comprensiblemente dolidas por esa falta de confianza en ellas.

Cuando les vino con el tremendo “problema”, como lo llama Roge eufemísticamente, lo acogieron con todo el cariño. En ningún momento se le rechazó. Ni siquiera la que podría ser más radical de las tres hermanas, la Tomy del pueblo, que es muy religiosa y tiene una tendencia más conservadora. Como en muchas familias españolas, los lazos de cariño están por encima de cualquier ideología. En esto Miguel tuvo siempre una gran suerte en comparación con otros jóvenes homosexuales de antes y de ahora. Sus hermanas tienen un corazón de oro.

¿Por qué pues ese silencio suyo? Las razones pueden ser múltiples, desde el miedo al rechazo hasta una rebeldía contra el hecho mismo de tener que “afirmarse”, algo que en sí mismo supone una violencia contra el curso natural de las cosas, que es un proceso y no una serie de momentos decisivos, igual que la historia es una acumulación de causas y efectos y no una lista de hechos destacados efectuados por personas importantes.

Salir del armario es, ante todo, un hecho declarativo, una definición y, por tanto, una limitación. Va contra la fluidez esencial del ser humano, y, si algo era Miguel, era fluido y poco amigo de rigideces y cortapisas a priori. Su mundo era la noche y los gatos pardos. Era muy sensual y tenía un gran apetito sexual. Aunque su tendencia dominante fuera homosexual, nunca renunció a tener relaciones con mujeres.

Pepi recuerda a Mariana, una novia finlandesa que tuvo, una modelo guapísima de la que se enamoró perdidamente. Más adelante, ya el año antes de su muerte, le pidió en matrimonio a nuestra amiga Eulalia. Nunca quiso tener una identidad muy definida. Para él, el amor era el amor y el sexo el sexo. Podía tener relaciones con chicos o chicas. En eso, como en tantas otras cosas, vivió muy por delante de su tiempo. Se hubiera encontrado a gusto con las nuevas generaciones que hoy se proclaman “no binarias”.

Salir del armario es también un rito de iniciación, no muy diferente de aquella primera comunión contra la que Roge se rebeló. José Miguel se negó a encasillarse con la misma furia con la que ella se negó a que la pasearan por el pueblo como una mercancía. El mero hecho de tener que “declararse”, supone un poco pedir excusas, aceptar las reglas de juego, y él siempre jugó de acuerdo con sus propias reglas.

Esa declaración de la homosexualidad significa hablar de sexo en la mesa familiar, y eso es un tabú que continúa resultando incómodo. En última instancia, se trata de una decisión que cada uno debe tomar con entera libertad. Hay que dar tiempo a la gente. No es algo que deba presionarse, pues las consecuencias pueden ser tanto liberadoras como opresivas. La reticencia que Miguel tuviera a hablar de ello con sus padres era perfectamente comprensible, e incluso con sus hermanas, que se habían casado jóvenes y vivían su vida, inmersas en la crianza de sus hijos y sus propios problemas. No quería molestar.

En cualquier caso, el armario en el que estaba Miguel era de cristal, pues a nadie con un mínimo de perspicacia podía pasarle desapercibida la pluma que tenía y con la que él se encontró siempre la mar de a gusto. Vivió su homosexualidad como algo gozoso, sin ningún trauma. Era un secreto a voces, aceptado a pesar de no haber sido verbalizado.

Al menos eso creía él, hasta que un día su padre hizo lo que no debiera haber hecho nunca, ponerle la mano encima, algo de lo que sin duda se arrepintió, pues provocó que Miguel tomara una decisión dramática y dolorosa para todos: escaparse de casa sin avisar a nadie, como en aquel libro y aquella canción de los Beatles que tantas veces habíamos escuchado en su cuarto.

Tenía dieciocho años y ya era mayor de edad. Aquel día, como de costumbre, Miguel había estado sisando el whisky o el ron que su padre guardaba en el mueble bar, un clásico de aquellos años. Se preparaba para salir de noche y su padre le afeó la manera en la que iba vestido y el maquillaje que llevaba. “Los hombres no se visten así”, le dijo, o algo similar. Inevitablemente, discutieron. José Miguel, ya bebido, le contestó de malas maneras, como aquella impertinencia merecía. Don José, afrentado, le pegó una bofetada.

Grave y condenable como es cualquier acto violento, se trató de una reacción desgraciadamente bastante habitual en la España en la que Don José había crecido, un país acostumbrado a la brutalidad como forma de imponer un orden despótico. Las cárceles estaban llenas de opositores y las cunetas de cadáveres. La voluntad del padre era una extensión de la voluntad política del “caudillo” y la violencia estaba perfectamente justificada por la crueldad del sistema político impuesto tras la victoria fascista en la Guerra civil. Era perfectamente normal que en el colegio, los profesores te pegaran una bofetada por menos de nada. La letra con sangre entra, se decía, y quien bien te quiere te hará llorar. El mundo ha cambiado mucho.

Don José no era una persona violenta y debió de sentirse avergonzado por haberse dejado llevar por ese instinto brutal. Probablemente le hubiera pedido perdón después, pero José Miguel no le dio oportunidad. Al día siguiente metió cuatro cosas en una bolsa de viaje, se despidió en el trabajo, se reunió con un medio novio que tenía entonces, Zoilo, y sin pensárselo más los dos cogieron un autobús barato rumbo a Madrid.

Miguel no tenía ningún contacto allí, aparte de los primos de Alcobendas, así que yo le di el teléfono de mi amigo Manolo, a quien yo había conocido hacía poco, para que le echara un cable en la capital. Fue él quien le buscó alojamiento temporal en casa de Elena y Chus, unos amigos suyos que vivían en una corrala típica madrileña cerca de la iglesia de San Francisco el Grande, en las Vistillas.

Roge y Pepi no supieron nunca la razón por la que Miguel tomó esa intempestiva decisión. Para ellas, mujeres resistentes y acostumbradas a acomodarse a los límites que la vida inevitablemente nos impone, era algo incomprensible pues, lejos de haber sido maltratado, José Miguel siempre había sido protegido, por ser el más pequeño y el único varón de la familia. Su rebelión les parecía exagerada. Cuando luego les vino con el problema del VIH, concuerdan las dos hermanas, lo que hicieron fue darle apoyo emocional y dinero para que no le faltara nada. Nunca estuvo desamparado.

Pero en 1982, con su mayoría de edad recién cumplida y toda la fuerza de su juventud, aquella bofetada paterna actuó como acicate para dejar el nido y salir a buscarse la vida que él deseaba, libre de ataduras y lastres del pasado. Fue un rito de iniciación, como salir del armario o hacer la primera comunión. A veces las cosas se precipitan sin que nadie pueda controlarlas y esa escapada intempestiva fue una de ellas.

Pepi y Roge guardan silencio. Ellas no sabían, claro. Pepi dice que ella no recuerda que su padre expresara ninguna hostilidad hacia la homosexualidad de Miguel, si acaso quizás Maruja, que ya estaba enferma y podía comportarse de forma errática debido a sus quimeras mentales. Poco importa ya lo que sucediera entonces. Probablemente fue una mezcla de factores lo que causó esa acción que tanto dolor trajo a la familia: la opresión del ambiente franquista, el alcohol, la decepción del padre y, por supuesto, José Miguel mismo, con sus miedos, sus deseos y ese trastorno bipolar que empezaba ya a manifestársele.

En Madrid, pasó un año entregado a un placentero descubrimiento del mundo y de sí mismo. Creo que no trabajó más que en alguna cosa esporádica, viviendo de los ahorros que tuviera. En aquellos tiempos no costaba tanto vivir en España y Miguel sabía cómo hacerse querer para que lo invitaran a copas en los bares y lo dejaran entrar en las discotecas de moda sin pagar entrada. Además, él siempre fue frugal y ahorrador. No era una persona consumista ni atada a las cosas materiales.

Se zambulló de cabeza en aquello que luego se llamó la “movida madrileña”, una agitación cultural que tuvo lugar en la capital por esos años, una especie de renacimiento tras la muerte del dictador, Francisco Franco, en 1975. Madrid tomó el relevo de Barcelona como capital del hedonismo y de aquello que se dio en llamar la contra-cultura. José Miguel siempre supo estar en sincronía con el zeitgeist, el espíritu de los tiempos. En el verano del 82, cuando fui yo a pasar un fin de semana allí, visitando a Manolo, me lo encontré exultante, inmerso en la energía a la vez creativa y destructiva que había entonces en la ciudad.

Ya antes de su escapada madrileña, José Miguel había sido absorbido por la fuerza gravitacional de “la noche”, todo un concepto entonces y casi una mística, “la noche pertenece a los amantes”, cantaba Patti Smith, que era un icono generacional. José Miguel halló refugio en ella contra la realidad gris de la vida convencional. En ese mundo de luz y de sombras se mezclaban ganadores y perdedores, ricos y pobres: los que se negaban a sentar la cabeza y los que se declaraban en rebeldía y buscaban en esas noches vesánicas escapar del yugo de la existencia burguesa, tan tóxica y narcotizada como la vida bohemia, y mucho menos divertida a los ojos de aquella generación de buscadores de perlas en las aguas procelosas de la noche.

Roge y Pepi, me escuchan con una mezcla de tristeza y admiración, a la vez deslumbradas y apenadas por la vitalidad embriagadora que arrastró a su hermano a partir de aquel verano de 1977 en el que le obligaron a regresar a Barcelona. Desde entonces y hasta su muerte en 2004, su vida fue un revuelo de hojas de calendario, con sus imágenes y sus fechas señaladas; su santoral laico y sus días negros, una sucesión de recuerdos y anhelos, un arco iris de números de ruleta de la suerte y cielos de nubosidad variable.

De la fiebre “progre” pasó al “punk”, del deseo de una sana vida en una comuna rural a la sofisticación urbana; de Villanueva de la Serena a Londres pasando por Madrid y Barcelona, de allí a Frankfurt e Ibiza. Salir de noche se convirtió en un acto de resistencia. Se emulaba el Nueva York warholiano, el Studio 54. La noche de entonces era un espacio a la vez atractivo y peligroso, lleno de una fauna y flora colorida y exótica. En ciertos bares y discotecas se juntaba la alta cuna con la baja cama: niños de papá y de mamá jugando a poetas malditos, tomando tripis, mescalinas y perdiéndose en los sombríos y devastadores despeñaderos de la heroína. Roge y Pepi tienen razón en sentir esa punzada de recelo retrospectivo. Muchos fueron quienes se perdieron en ese laberinto, estrellándose contra un muro de contradicciones.

Pero fue en ese ambiente bohemio donde Miguel encontró “su gente”, una familia que él creía más afín que la suya, un vórtice en el que se reconciliaban las más irreconciliables contradicciones. El mundo del franquismo y los deseos de sus padres chocaban con esa geografía desconocida, una Terra Australis incógnita en la que José Miguel se adentró como los conquistadores en las junglas amazónicas, sin mapa ni brújula, con ese afán de buscador de perlas.

Como un vampiro, vivió inmerso en esas profundidades. Pasaba los fines de semana de fiesta en fiesta, de bar en bar y de cama en cama, buscando tesoros sin mapa. Las fiestas duraban días que eran un tiempo sin tiempo, la noche siempre duraba toda una eternidad. Iba siempre maquillado y vestido con extravagancia, andrógino. Le encantaba disfrazarse, transformarse y no estaba dispuesto a terminar aferrado al fetichismo de una vieja trompeta. El choque con su padre, que no entendía esa insatisfacción juvenil, había sido inevitable.

En Barcelona, su familia andaba comprensiblemente preocupada por él. El marido de Roge, del cual ahora está separada, fue quien tomó las riendas de aquel episodio. Me contactaron a mí primero para sonsacarme noticias. Roge me recrimina no haberles dicho yo nada hasta entonces pero ¿cómo iba yo a decir nada, siendo él mi mejor amigo y habiéndome hecho jurar que no traicionaría su paradero? Bastante es que les di el teléfono de mi amigo Manolo como contacto, poniéndolo al pobre en un brete.

Me dijeron que habían ido a indagar al Metropol, aquel bar en el Pasaje Domingo, justo detrás del “Drugstore” de Paseo de Gracia, un lugar que ya no existe y que entonces estaba abierto veinticuatro horas, atrayendo a un público variopinto y canalla. La gente iba allí a comer algo a deshoras o a tomarse una última copa o a comprar algo, pues era un pequeño mercadillo, además de bar y restaurante. Era también el sitio de reunión de los chaperos, lo cual debió de hacer sonar todas las alarmas en la familia, imaginándose el Metropol como un antro de vicio y perdición, lo cual era verdad y no lo era.

Metropol se había convertido en un templo de la “jeunesse doré”, punto de encuentro de un público variopinto y extravagante, con ciertas aspiraciones artísticas, decadente, rebelde, promiscuo, irresponsable, escandaloso y glamoroso. Los asiduos iban allí a partir de la una de la madrugada, nunca antes. Pertenecían principalmente a una generación demasiado joven para haber luchado contra Franco. Muchos eran hijos de familias que habían participado activamente en el régimen o que se habían beneficiado directa o indirectamente de él; otros eran como José Miguel hijos de la sufrida clase media, recién llegados a un sueldo más o menos digno, y que esperaban que sus hijos afianzaran ese escalón social prosperando como funcionarios, trabajadores de banca, profesores de instituto o, mejor aún, alguna profesión liberal bien pagada, como médico o abogado, las cosas de siempre. Con más o menos dinero o alcurnia, todos los clientes del Metropol eran hijos de gente como Don José, que tuvo que acomodarse y renunciar a sus ilusiones de trompetista. Metropol era un paraíso artificial al que se iba a olvidar todo eso.

La pobre Maruja, desesperada por dar con su hijo fugado y salvarlo de los infiernos de depravación que ella imaginaba, amenazó con mandar a ese templo de la juventud desganada nada menos que a Encarna Sánchez, “Encarna de Noche”, una mujer de lengua ríspida, pionera del populismo radiofónico español. Era la reina de otro tipo de noche muy diferente a la del Metropol: la de los taxistas y las amas de casa frustradas e insomnes, otro tipo de infierno.

Encarna Sánchez gozaba entonces de gran prestigio e influencia. Sus programas marcaron una época y un estilo, debido a su popularidad y audiencia. Abría los micrófonos a los ciudadanos en la madrugada para hacer un espacio de tono mesiánico en el que buscaba siempre el efectismo, el desgarro, las confesiones a corazón abierto y las miserias humanas. Hurgaba en las heridas de la pobre gente que sufría todo tipo de penas, mezclando cotilleos, chismes y rifirrafes entre celebridades para mayor gloria de su ego y su cuenta corriente. Menospreciaba a todo el que no comulgara con sus formas imperiosas y chantajistas. Era una mujer de talante amargo, seguramente lesbiana reprimida, y esa represión la arrastraba a aquel periodismo sentimentaloide y manipulador, el revés perfecto de los clientes de Metropol, con sus cócteles y sus fantasías. Encarna era el Andy Warhol de los oyentes insomnes, la Virgen de Guadalupe a la que acudían quienes se hallaban enjaulados en la ignorancia y la mediocridad, enfrentados al vacío existencial de la noche.

Naturalmente, les di el teléfono de Manolo y dejé que la familia encontrara la manera de dirimir sus asuntos. Era injusto que José Miguel nos pusiera en ese trance a todos: a Manolo, a mí y a la gente que frecuentaba el Metropol.

Pero nunca hubo hostilidad ni intención de hacer daño en aquella familia, solo malentendidos y falta de comunicación por todas las partes. Al cabo de un año, cuando se le acabaron los ahorros, José Miguel volvió a Barcelona. Para entonces las aguas ya se habían calmado pero él quiso seguir su vida independiente. Al principio fue a vivir con una tal Fifi, que era profesora de arte en un instituto, si no recuerdo mal, y vivía en la calle Gerona. No obstante, al final no le quedó otro remedio que regresar a casa de sus padres.

Un día, quizás bebido, tomó prestada la Vespa de un amigo, sin tener carné para ello, perdió el control y la estrelló contra un árbol, dejándola totalmente destrozada. El dueño le pidió el coste de la reparación, que era un dineral y, como había agotado sus reservas en el dolce far niente madrileño, tuvo que acudir a Roge con la cabeza gacha y la cola entre las piernas.

Fue el marido de Roge el que terminó prestándole las doscientas mil pesetas que necesitaba. A pesar de esa generosidad suya, la relación siguió siendo fría. El cuñado nunca se creyó la historia del accidente, y Miguel se sintió muy dolido por ello. Era una persona honesta y nunca hubiera mentido para conseguir dinero. Ese choque enfrió un poco las relaciones entre ellos e hizo que él fuera poco a casa de Roge hasta que ella se separara finalmente de su marido muchos años después.

Al poco, fue llamado a hacer el servicio militar obligatorio y lo destinaron precisamente a Madrid. Duró poco. La disciplina militar no iba con él. En cada permiso que le daban retomaba su estilo de vida acostumbrado: el frenesí de bailes y ginebra con Coca Cola; las nocturnas exaltaciones seguidas de resacas de órdago, todo ello obviamente incompatible con una disciplina militar que se estrellaba contra su espíritu libertario. Se dormía en las guardias, los compañeros le robaban el fusil para gastarle esas bromas pesadas y crueles que se gastan los hombres en ese ambiente claustrofóbico.

Tenía veintiuno o veintidós años ya, la edad en la que empiezan a agudizársele los episodios maniacodepresivos. El servicio militar, lejos de “hacerle un hombre” o ser una oportunidad para “sentar la cabeza”, como piensan algunos, fue para él una absoluta pérdida de tiempo. Pasó tres meses entrando y saliendo del calabozo, en una espiral de abulia y exaltación. Hasta que fue finalmente expulsado del ejército tras un informe psiquiátrico en el que lo calificaron de no apto por salud mental.

Don José murió entonces de un cáncer fulminante y Miguel volvió con su madre. También retomó su trabajo como camarero en el hotel, donde era muy apreciado. En los siguientes años, madre e hijo establecieron una relación cariñosa pero compleja, debido a aquellos trastornos que gobernaban su estado de ánimo respectivo.

Roge y Pepi, con sus niñas, sus casas y sus trabajos, apenas tenían tiempo para pensar en otra cosa. Se veían poco, como suele ocurrir siempre en la vida familiar en esos periodos de crianza de niños, que absorben todas las energías. Recibían noticias a través de Maruja, quejándose siempre de que era muy trasnochador, que le gustaba demasiado la noche, que se atiborraba de ginebra antes de salir, que no quería estudiar ni hacer nada.

Las dos se habían casado muy jóvenes, con 19 años ya no estaban en casa de sus padres. Pepi se casó en el 78 y Roge en el 76, a los 25, cuando Miguel tenía 12 y 14 años. Ninguna de las dos supo mucho de la vida de José Miguel en ese tiempo, aparte de los informes sesgados que recibían de Maruja, pues lo cierto es que, aparte de salir a divertirse, Miguel trabajaba mucho. Hacía turnos muy largos, aunque concentrados en cuatro días semanales, lo que le permitía salir de noche, vestirse, maquillarse y experimentar con su aspecto, tiñéndose el pelo y haciéndose su propia ropa, desarrollando el carácter habilidoso que había heredado de Don José.

Pasó de querer irse a vivir al campo en busca de la paz y la harmonía de la naturaleza a sumergirse de lleno en esa artificialidad de disfraces y máscaras, de sofisticación y ocultación de lo natural. Podría haber sido un excelente profesional en cualquier labor artística, pero su enfermedad bipolar, que iba agudizándose con el tiempo, le impedía dedicarse a nada con la debida concentración. Poco a poco, se fue estableciendo un patrón de comportamiento: en los inviernos se volvía abúlico mientras que en los veranos se sumergía en una fiesta perpetua en Ibiza o en Londres. Lo que quería era el amor, vestirse y seducir, ser creativo. Tendría que haber ido a la escuela de arte donde quizás hubiera aprendido a canalizar su enorme y desordenada creatividad.

Pepi y Roge me escuchan todo esto con interés y simpatía, así como cierta tristeza. Les hubiera gustado hacer más, saber más. Ahora todo parece demasiado tarde. No sabían por qué Miguel se había escapado de casa aquel día, la bofetada de aquella noche. Lo supieron a través de sus hijas, que a su vez lo supieron por mí.

Raquel recuerda el incienso en la habitación, algo que le intrigaba de su tío: “Tú lo veías como un bicho raro al tito”, le dice a Roge.

Nadie responde. Un ángel cruza el aire. Todos quisiéramos poder haber hecho más, tenerle hoy con nosotros pero esto es todo lo que podemos hacer, que es mucho: revivirlo en nuestra conversación, hablar y juntar nuestras memorias e imágenes en un ambiente de amor, que es todo lo que ha quedado de todos ellos: de don José, de Maruja, de José Miguel. Nuestro amor por él -su amor por nosotros- nos une como una tela de araña, un amor más potente que el dolor del pasado e incluso que el dolor de la ausencia.