El encanto de Francia

“El encanto de Francia

De su boca fluía

Era llena de gracia

Como el ave María”

Recuerdo estos versos de Amado Nervo, un poeta mexicano, en el libro de literatura que usábamos en la escuela primaria. El profesor me los hizo leer en voz alta delante de la clase y ya nunca los he olvidado. Tal vez no sean los versos más bellos que se hayan escrito, pero su sintaxis y su rima los hace memorables. No obstante, lo que quizás se quedó grabado aún con mayor fuerza en mi mente infantil fue esa asociación de la palabra “Francia” con “encanto” y “gracia”.

Francia, tanto el nombre como el país, hacía tiempo que formaban parte de mi vocabulario y mi imaginación debido a mis tías Regina y Josefa, “las de Francia”, como las llamaba mi madre, que vivían en Burdeos y venían a visitarnos de tanto en cuando. Recuerdo ir a despedirlas a la estación que lleva el nombre de ese país, en Barcelona, la excitación que despertaba en mí el bullicio de los viajeros y ese impresionante edificio, con su lujoso vestíbulo de altas bóvedas y su gigantesca estructura metálica que cobijaba a trenes y pasajeros. Francia era también el país de la vendimia, a la que iban a menudo mis primos para ganarse un dinero extra.

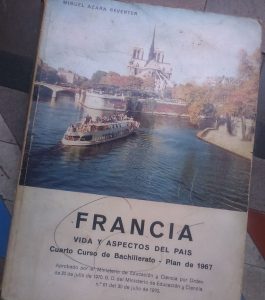

La imagen de “glamour” que esos versos conjuraron en mí, que más tarde descubriría era parte consustancial a cómo gusta presentarse al mundo ese país, se unió a la del libro de francés de mi hermana Pepi, “Le Français par l´image”, lleno de estampas de una Francia ya entonces desaparecida de elegantes mujeres que llevaban guantes y vestían trajes de Channel o Christian Dior.

Los Peñas, como tantos andaluces, somos gente migrante. Mis abuelos paternos, Josefa y Manuel, tuvieron ocho hijos, seis chicas y dos chicos. De ellos, solo mi tía Ana y su familia se quedaron en el Pozoblanco natal, aunque también ellos probaran brevemente fortuna en Barcelona, animados -presionados quizás- por la familia, que se había instalado antes en la ciudad. Pero a mi tío Juan no le convenció lo que vio allí y regresaron a Pozoblanco al poco tiempo, donde montó un próspero negocio de patatas fritas que fue la primera piedra en una exitosa carrera empresarial. Todos los demás se asentaron lejos. A medida que habían ido abandonando la niñez, comprendieron que no había futuro en la economía de subsistencia a la que la desastrosa política de posguerra había condenado a las zonas rurales de España.

Mi tía Regina, la mayor de los ocho hermanos, se casó con mi tío Antonio Egea y en 1957 emigraron a Francia con sus tres hijas, mis primas Mercedes, Josefa y Tony. El tío Antonio, o el Egea, como lo llamamos siempre en mi casa para distinguirlo del otro tío Antonio, el marido de mi tía Nicasia, había trabajado haciendo carbón de picón, como se llama al carbón vegetal, que era la principal fuente de combustible en las casas de la zona de los Pedroches, cuya capital es Pozoblanco. Como era un hombre capaz y astuto para los negocios, hizo fortuna y luego se convirtió en arriero, una profesión que tenía todavía vigencia en la España de entonces, ya que la guerra había dejado al país prácticamente sin acceso a combustible.

El tío Egea era un firme republicano que se sentía asfixiado en la España del franquismo victorioso, por eso decidió irse a Francia en cuanto pudo. A través de un hermano suyo, Bonifacio, el tío Boni, que se había exiliado en Burdeos al terminar la guerra, se enteró de que en la zona de Las Landas, al sur de Burdeos, se necesitaban piconeros expertos y así fue como se trasladó allí con toda la familia.

Las Landas habían sido durante siglos una extensa zona pantanosa, muy insalubre, hasta que Napoleón III, siguiendo un plan previamente diseñado en tiempos de la Revolución, la transformó en el mayor bosque de Europa Occidental y uno de los mayores del continente, por obra de un esfuerzo enorme de plantación. Los pinos ayudaron a desecar las lagunas palúdicas y también a asentar las dunas movedizas que abundan en esa región, donde tradicionalmente los campesinos caminaban con unos largos zancos sobre el cenagoso terreno. Con la madera de los pinos se desarrolló una próspera industria de fabricación de muebles y con la que no servía para ese menester, se elaboraba el carbón vegetal que, como en Pozoblanco, era la fuente de combustible de los habitantes de la región. Así es como una rama de mi familia, hasta entonces firmemente arraigada en las sierras béticas, echaría raíces en Francia, insertándose en la historia de ese país.

Como toda Europa, Francia se había encontrado en una difícil situación económica después de la Segunda Guerra Mundial. La pérdida gradual de sus colonias a lo largo de las décadas siguientes agravaría aún más esos problemas. No obstante, gracias a la ayuda del Plan Marshall y otros créditos blandos que recibió tras los acuerdos de Bretton Woods, consiguió poner en práctica un plan de desarrollo.

Esos programas lograron un gran éxito, transformando la sociedad francesa en una economía de consumo que seguía el modelo norteamericano. Los salarios aumentaron enormemente, así como la riqueza general del país y el bienestar de los trabajadores. Las labores más duras, aquellas peor pagadas o las que la gente consideraba menos prestigiosas, fueron abandonadas por los franceses a medida que encontraban trabajo en la nueva economía de los servicios. Esto atrajo a un gran número de inmigrantes, tanto del sur de Europa como de las antiguas colonias, que vinieron para ocupar el espacio productivo abandonado por los nativos.

El tío Egea y mi tía Regina llegaron a Francia con sus tres hijas en 1957. Como ya hemos dicho, era una persona avispada, así que poco a poco se hizo con el control del negocio del carbón vegetal en St-Symphorien, el pueblo de origen del escritor François Mauriac, y donde se instaló la familia. Mi tío se convirtió en capataz e hizo de intermediario, ofreciendo trabajo a muchos paisanos de la comarca de los Pedroches que buscaban una salida económica lejos del estancamiento español. Gracias a él, muchos llegaron a Francia con un contrato que les permitiera instalarse legalmente en el país. Estos inmigrantes venían al principio con lo puesto y sufrieron duras condiciones, alojándose en barracones en tanto no ganaban lo suficiente y aprendían el francés necesario para valerse por sí mismos. Mi tío les ayudaba. Al principio, estos trabajadores venían solos y, una vez habían afianzado su situación, traían a sus mujeres e hijos, si los tenían.

En 2014 hicimos una gran reunión familiar de los Peñas en St-Symphorien. Entonces tuve la oportunidad de conocer esta historia por boca de mi tía Regina, quien nos llevó a un grupo al cementerio local donde está enterrado su marido, fallecido en 2001. En dicho camposanto había muchos nombres españoles en las lápidas y mi tía nos iba diciendo quiénes había venido al pueblo traídos por su marido y quiénes estaban ya anteriormente, exiliados de la Guerra Civil.

Mi tía Josefa y su marido, el tío Miguel, llegaron a Burdeos al año siguiente, en 1958. La tía Regina y el tío Egea les consiguieron un contrato como guardeses en un “chateau” de la región. Ya en Burdeos, tuvieron tres hijos, mi prima Jeanine en 1959, mi primo Manuel en 1960 y mi prima Virginie en 1966. A pesar de lo duro que le resultó a mi tía adaptarse a su nuevo entorno y a manejarse en una lengua desconocida, nunca miró atrás ni pensó en volverse a España, pues en seguida comprendió la diferencia abismal entre el país al que habían llegado y la triste realidad que habían dejado atrás.

Al tío Miguel le fue difícil conseguir el pasaporte para poder salir del país, pues pertenecía a una familia que estaba en la lista negra del régimen. Era hijo de un “rojo”, como los franquistas llamaban a los defensores de la República y, en la España vengativa del General Franco, los hijos tenían que responder por los supuestos crímenes de los padres. El padre del tío Miguel había sido asesinado sin contemplaciones por los fascistas. Su cadáver nunca ha sido encontrado. Es uno de los miles que yacen por las cunetas de España o enterrados en las fosas comunes que existen por todo el territorio nacional.

Mi tía llegó ya embarazada de mi prima Jeanine. El viaje desde Pozoblanco fue arduo, primero fueron a Madrid, de ahí a San Sebastián y luego a Hendaya, siempre en viejos trenes de madera que tardaban una eternidad en cruzar las enormes planicies castellanas. Habían acordado que mi tía Regina y el tío Egea los encontrarían en Burdeos y les prestarían la ayuda necesaria para llegar al “chateau”, pero era ya de noche cuando subieron a bordo del tren que los llevaba a Burdeos y, como apenas se veía nada por las ventanillas, les entró el pánico de no saber dónde estaban ni hacerse entender. Por lo visto, un señor muy amable que viajaba en el mismo vagón, y que entendía un poco de español, intentó ayudarles al ver a mi tía tan nerviosa y agitada, pero con tan poca fortuna que se produjo un malentendido y acabaron bajándose del tren en la estación incorrecta. Cansados, sin saber francés y con mi tía embarazada, cabe imaginar el desánimo que debieron sentir. Aun así, en un hotel que estaba abierto en aquel lugar, les consiguieron un taxista que hablaba español y les llevó a Burdeos. Allí finalmente se encontraron, solo Dios sabe cómo, con la tía Regina y el tío Egea.

La vida no fue fácil para ellos, desde luego. Venían con un contrato de métayer, lo que en español se llama aparcero. Les dieron una casa y tenían que encargarse de labrar las viñas. El tío Miguel era bastante negado para la agricultura y, además, como le hablaba en español al caballo que tiraba del arado, idioma al que evidentemente no estaba acostumbrado aquel caballo francés, le resultó difícil manejarlo. “Que no te vean reñirle al caballo”, le decía mi tía, que temía que la incompetencia del tío Miguel quedara expuesta y terminarán despedidos después de todas las fatigas que habían pasado para llegar hasta allí.

Sin haber ido a la escuela nunca y sin hablar una palabra de francés, la tía Josefa vivía en un continuo sobresalto. Me contó que un día tuvo el antojo de comerse una col de las que estaban recogiendo en el campo. Como estaba embarazada, se la escondió en la barriga para comérsela luego en casa. Resultó que al llegar allí había una pareja de gendarmes y ella por poco no se muere del susto. Pensó que alguien la había denunciado por robar la col y que venían a por ella. En realidad, la policía solo quería que firmasen unos trámites de inmigración, pero sirva eso como muestra del estado de intraquilidad en el que vivieron durante aquellos primeros años.

“Tía Josefa”, recuerdo haberle preguntado a mi tía una vez que la visitamos en St Médard-en-Jalles, un pueblito en las afueras de Burdeos, donde sigue viviendo, “¿Cómo aprendiste tú francés?”. “Con muchas lágrimas, niño”, me contestó ella, recordando cuando trabajaba como asistenta y volvía a su casa abrumada por la inquietud de no poder comunicarse con la gente, sintiéndose terriblemente aislada y vulnerable.

Mi prima Jeanine nació en marzo de 1959. Según ella, esto significa que sus padres se casaron obligados por las circunstancias, así que su madre no llevó el traje blanco tradicional, como era habitual en aquellos tiempos en España. Jeanine nació en el hospital de Burdeos. Al poco de nacer ella se mudaron a La Brède, donde está el chateau en el que nació y vivió el filósofo Montesquieu. Después vivieron en Lacanau, junto al océano, en Mistre, en Le Temple y en Louchats, todo ello en la región de Las Landas, donde el tío Miguel trabajó haciendo carbón. Mi prima recuerda cómo se recogían en Louchats los botes de resina, especialmente un señor que cojeaba por una herida de la guerra del 18, lo cual le causaba mucha impresión. Después se mudaron a Le Porge, un municipio costero. Finalmente se asentaron en Saint Médard-en-Jalles, donde sigue viviendo la tía Josefa. Jeanine comenzó la escuela sin hablar todavía ni una palabra de francés, a los tres años. No entendía nada y lo pasó mal porque los niños se reían de ella, hasta que poco a poco fue empezando a comprender. Recuerda que en la escuela a la que asistió en Le Temple tenía una caja de lápices de colores con un elefante dibujado y cómo los compañeros se los robaban. Se conoce que ya le venía de bien pequeña el gusto por el arte. La prima Jeanine vive ahora en Barcelona, adonde llegó a finales de los años setenta para estudiar dibujo publicitario en la Escuela Massana. Allí conoció al que es su marido, Quim, y ya nunca volvió a Burdeos.

Mis tíos tuvieron luego a mi primo Manuel, que desgraciadamente murió tras desarrollar un tumor cerebral mientras hacía el servicio militar francés en Djibouti, la antigua colonia francesa en el cuerno de África. Una hecho en el que de nuevo se cruzan la historia con mayúsculas y la historia con minúsculas, por así decirlo, la historia familiar. Más tarde, en 1966, nació su tercera hija, mi prima Virginie.

Jeanine fue la primera en la familia que dominó la lengua de su nueva patria y durante años se ocupó de hacer las gestiones necesarias. Su hermano Manuel tardó más en aprenderlo. Ella se ríe recordando cuando discutían y se pegaban, como a menudo hacen los chiquillos, y ella le gritaba: “arrête!” (¡para!). El pequeño Manuel, que no la entendía, iba llorando a su madre diciendo: “¡mama, me ha llamado cagueta!”.

La tía Josefa y mi tío Miguel se habían conocido unos años antes cuando ella estaba sirviendo en la casa de una familia rica de Pozoblanco. Por lo visto, se había hundido el techo en una de las habitaciones porque era una casa antigua y los ricos no la mantenían como es debido. Mi tío Miguel fue el que vino a reparar el daño y así fue como empezó su romance.

Tanto él como mi tía Josefa tuvieron los arrestos de dejar ya no solo el pueblo y todo aquello que conocían, sino también su lengua y su país, lo cual muestra un coraje admirable. No obstante, es cierto que Francia no les resultó fácil. La barrera lingüística era un obstáculo formidable. Desde el principio, el tío Miguel quiso volverse a España, pero mi tía le obligó a quedarse: “¡no ves que aquí tienen electricidad, comida, agua corriente y coches!”, le dijo. “De aquí no nos vamos”, se plantó ella.

El tío Antonio y la tía Regina ayudaron mucho a los recién llegados . Les prestaron ochenta francos para empezar su nueva vida como aparceros y les dieron ropa y otros artículos necesarios. En su nuevo puesto, la tía Josefa y el tío Miguel tenían derecho a gallinas, a un litro de leche al día, y a diez o veinte litros del vino que vendían. Llegaron prácticamente con lo puesto, ya que habían vendido lo poco que habían poseído en el pueblo para costearse el viaje. No tenían ropa en condiciones para trabajar. La tía Josefa se ríe recordando que hacía las labores de la granja con un abrigo que le había dado la tía Regina y con zapatos de tacón, que eran los únicos que tenía, lo cual resulta espléndidamente surrealista. El tío se encargaba de arar con ayuda del caballo monolingüe mientras ella se ocupaba de la viña.

A pesar de los errores y deficiencias agrícolas del tío Miguel, ambos estaban acostumbrados a trabajar duro en Pozoblanco y por eso fueron valorados favorablemente, pues mi tía cuenta que los trabajadores franceses que había en la finca hablaban mucho y trabajaban poco. Aunque estaban en mejores condiciones de las que habían dejado atrás en España, ya queda dicho que el tío Miguel no se amoldaba a la nueva situación y echaba de menos los bares y la vida de España, pero finalmente allí echaron raíces y allí están enterrados ahora tanto el tío Miguel como su hijo, el primo Manuel.

Como ya dije, mi tía Regina y mi tío Antonio, el Egea, llegaron a Francia en 1957 y su llegada tampoco fue fácil. El instigador de todo fue un hermano del tío Egea, Bonifacio, el tío Boni, como lo llaman mis primas. Había luchado en el frente del Ebro en el lado republicano. Cuando cayó Barcelona, fue uno de los muchos que cruzaron la frontera y estuvieron internados en los tristemente célebres campos de Argelès-sur-Mer.

La prima Jeanine lo recuerda como un hombre divertido, elegante, “charmant”, siempre con un puro y anillos de oro. Se casó con una francesa de nombre Daniele, que también era muy alegre y dada a terminar las fiestas bailando encima de las mesas. Era como Edith Piaf, iba siempre muy maquillada, con los labios bien rojos. Ganaban mucho dinero vendiendo ropa en una tienda en Burdeos cerca de la plaza de la Victoire, y también por los mercadillos con una furgoneta.

Era todo un personaje el tío Boni. Era rojo, intelectual y le sacaba punta a todo. El tío Miguel se encontraba un poco fuera de lugar cuando se reunían él y el tío Antonio. Mi prima Jeanine recuerda a su padre y al tío Egea siempre discutiendo, aunque de forma amistosa, pues eran tan diferentes que ninguno realmente competía con el otro por saber quién era más fuerte o más listo. El tío Antonio le pinchaba, por ejemplo, acusando al tío Miguel de ser un pelanas sin ambición, pero él ni se inmutaba, pues lo que no comprendía eran los afanes del otro. En realidad se llevaban bien y siempre se ayudaron. La lealtad familiar es una característica del clan Peñas. Además, ambos tenían un gusto por la fiesta, por el buen comer y mejor beber, y eso en última instancia les unía.

El tío Antonio Egea era un hombre muy listo y capaz, al que le gustaba mangonear y destacar. Se le daba extremadamente bien manejar a la gente, lo cual explica el éxito empresarial que siempre tuvo. Mi padre lo llamaba Al Capone, porque vestía siempre muy elegante y gustaba llevar un sombrero de ala ancha como los gánsteres de las películas. También tenía afición a los coches grandes y lujosos, al flamenco, la juerga y las mujeres, lo cual hacía sufrir a veces a mi tía Regina, que no era tan amiga de la parranda como lo era su marido. En ese sentido era todo lo contrario al tío Miguel, que se conformaba con vivir modestamente, ser feliz y no tener complicaciones, aunque tampoco fuera él contrario a una buena juerga.

Al principio, la tía Regina y su marido vivieron en un lugar llamado Escource, cerca de Biscarrosse , donde sus tres hijas jugaban con la arena de las Landas, mezclándola con agua en el patio del colegio para hacer figuras. Con el aplomo que tenía y su gran sagacidad para hacer negocios, el tío Antonio enseguida prosperó. Trabajó mucho y muy duro y ganó mucho dinero. Después de estar doce horas al día entregado a su negocio, se pasaba otras tantas en su huerto. Cultivaban espárragos que envasaban y vendían. Hizo suficiente dinero para comprarse una finca grande en Saint-Symphorien, donde se construyó una casa. Por el terreno pasaba un riachuelo, que él consiguió permiso para desviar y construir unas albercas en las que cultivaba truchas para vender a los restaurantes de la zona. Mi tía era la encargada de atender a los clientes, pescándolas con una sacadera.

Como es habitual en estos casos, el tío Antonio se había venido solo. La tía Regina llegó luego, sin saber leer ni escribir y con sus tres hijas de la mano. Había vendido las mulas del tío Antonio, lo que le reportó una buena suma de dinero que ella se trajo a Burdeos escondido en el sujetador. A pesar de que ella no pasó apuros económicos en ningún momento, al igual que la tía Josefa, las tuvo que pasar de todos los colores hasta que logró adaptarse y manejarse en la lengua y en el nuevo entorno. El tío Antonio enseguida aprendió bien francés porque estaba todo el día fuera relacionándose con gente, pero ella apenas salía de casa, estando como estaba al cuidado de las niñas.

Mi padre, que trabajó algún tiempo con el tío Antonio en Pozoblanco antes de que emigrara a Francia, me dijo que “trabajaba como un burro” y que discutían mucho porque nunca estaba contento con el trabajo de los demás, pues él tenía unos estándares muy altos. Era un habitual de la Calle Nueva, en cuyas tabernas, según mi padre, se reunía lo peor del pueblo. Allí recogía a los obreros que estaban ociosos, la mayoría por estar incluidos en las listas negras que impedían trabajar a quienes no tuvieran en regla el expediente político-social, algo que honra al tío Antonio Egea.

Se conoce que era un personaje de carácter fuerte, con una gran suficiencia. Tenía ese punto déspota de las personas que trabajan mucho y esperan que todo el mundo sea igual que ellos. Cogía unas borracheras de órdago, pero luego iba a lo suyo. Tenía a la vez mala leche y buen corazón. Al que veía que le hacía falta, le echaba una mano. En Pozoblanco lo conocía todo el mundo, igual que luego en Saint-Symphorien. La tía Regina lo debió de pasar mal en más de una ocasión por lo que me cuenta. Por ejemplo, el día que el tío venía borracho y se salió de la carretera en un puente. Resultó ileso, afortunadamente, pero se fue a casa a dormir dejando el coche en mitad de la carretera. Cuando la policía vino a interrogarlo, montó en cólera y los echó con cajas destempladas. Si no lo detuvieron es porque él sabía como comprar la complicidad de la autoridad. Yo lo recuerdo cuando venían a visitarnos a Barcelona conduciendo un magnífico Citroën “Tiburón”, como se llamaba en España al famoso DS, la estrella de la ingeniería automovilística francesa. Yo estaba muy orgulloso de ello y lo contaba luego en el colegio imbuyéndome de gloria reflejada: “mi tío tiene un Tiburón”.

El noviazgo de la tía Regina y el tío Egea fue accidentado. A mi abuelo Manuel no le gustaba como yerno por su fama de pendenciero, frecuentador de los garitos de la calle Nueva. Como ya su padre se había opuesto en su día a un pretendiente anterior, esta vez ella puso mayor resistencia y, al final, logró salirse con la suya.

Ese novio anterior se llamaba Alejandro. Era un chaval con estudios, un bachiller como se decía entonces, es decir, de una clase muy superior a la de mi familia, que eran campesinos sin estudios de ningún tipo. El abuelo Manuel había conseguido el puesto de santero de la ermita de la Virgen de Luna, patrona de Pozoblanco, que está a unos diez kilómetros del pueblo y allí es donde residían desde el fin de la Guerra Civil. Como eran ocho hermanos, los domingos por la tarde hacían unas bucólicas fiestas campestres que parecen salir de las églogas españolas del siglo XVII. Un pastor tocaba la guitarra y todos bailaban, celebrando el día de descanso laboral. Poco a poco se corrió la voz y se juntaban jóvenes de todos los cortijos cercanos.

Entre ellos estaba el bachiller Alejandro, que se quedó prendado de la tía Regina, como Don Quijote de su Dulcinea. Vivía en Villanueva de Córdoba, un pueblo hermano de Pozoblanco. Al abuelo Manuel le parecía mal porque sabía que los padres de él jamás permitirían que el romance prosperase y, por tanto, temía que su hija terminara siendo humillada, dejando el honor familiar en entredicho.

Debido a esta oposición, el chico tuvo prohibido unirse a aquellas fiestas dominicales, pero le enviaba semanalmente sentidas cartas de amor. Como ella no sabía leer por aquel entonces, se las leía y respondía una pastora que se llamaba Dionisia. Para evitar sospechas, la tía Josefa, que era entonces muy pequeña, se encargaba de llevar las cartas a la estación de La Jara, entre Villanueva y Pozoblanco, desde donde las mandaba a Alejandro para que no las interceptara el abuelo Manuel. La tía Josefa, que tenía solo nueve años, corría entusiasmada, campo a través, sintiéndose importante por ser confiada con la secreta misión de intermediaria en los asuntos amorosos de su hermana mayor. Cuando volvía con una nueva misiva, todas las hermanas querían saber qué es lo que traía escondido pero ella respondía con burlona insolencia a sus hermanas mayores que eso no era cosa para las niñas chicas.

Alejandro Buenestado Luna era un chico sensible y bien plantado. Sus cartas tenían un lirismo engolado que obnubilaba a mi tía. La relación terminó abrupta y cruelmente cuando la Dionisia, burlona y celosa, decidió jugarle una mala pasada a la tía Regina. Le mandó una carta tan llena de vulgares procacidades que el pobre chico se quedó traspuesto, viniendo de aquella chica campesina a la que él tanto había idealizado. Al cabo de unos días, respondió con su habitual estilo florido: “Yo que me pensaba que eras una rosa, y resulta que eras una niña asquerosa”. Ya nunca volvió a presentarse en las fiestas de los domingos ni la tía volvió a verlo.

No obstante, a sus 90 años, ella aún recuerda con un gran cariño aquel viejo amor de juventud, así como con resignada nostalgia. Hará unos diez años, estando de vacaciones en Pozoblanco con dos sus dos hijas y la tía Josefa, insistió en ir a Villanueva. Una vez allí, haciéndose la despistada, las llevó a la calle en la que había vivido aquel Alejandro Buenestado Luna. Mi tía Josefa, la mensajera, se dio cuenta y se lo dijo entre risas. Un bonito momento de complicidad a través del tiempo entre las dos hermanas y una prueba dolorosa de cómo las heridas de amor persisten en el tiempo, sin terminar nunca de cicatrizar.

El tío Egea siempre quiso irse a Francia, atraído por su hermano Boni y por su propia incomodidad con el sanguinario régimen franquista, que había asesinado a toda su familia. Había intentado cruzar la frontera ya una vez antes, a finales de los años cuarenta, pero la aventura acabó muy mal. Entonces estaba ya de novio con la tía Regina, aunque mi abuelo se oponía al noviazgo, y la verdad es que algo de razón tenía para recelar de él. Tal vez el abuelo Manuel detectara con ese sexto sentido que tienen los padres siempre que, junto con ese gusto por la juerga, esa tendencia anárquica y ese carácter fuerte, el tío Egea poseía también una cierta insensibilidad hacia los sentimientos de los demás, como efectivamente demostró la manera en la que planeó su desastroso primer intento de cruzar a Francia.

Había nacido en 1923. Era hijo de viudo, y tenía seis hermanos de los que dos habían muerto ya en la guerra. Como sabemos, Boni se había pasado a Francia tras la caída de Barcelona. Otro, Miguel, se había tirado al maquis tras la victoria franquista pero se cansó viendo que aquella resistencia era inútil y, como él no había cometido delitos de sangre, pensó que no lo matarían, así que había regresado al pueblo tras un tiempo emboscado en las montañas. Pero en cuanto volvió, un chivato informó a la Guardia Civil, que se lo llevó a la cárcel del pueblo y ya nunca más se supo de él. Igual suerte corrió su hermano Ángel, al que fueron a buscar allá donde estaba trabajando y ya nadie supo más de él tampoco. Al tío Antonio lo dejaron vivo por ser demasiado pequeño.

No es extraño pues su empeño en huir de España en cuanto tuvo edad para hacerlo. Lo que quizás sea menos comprensible es que planeara esa escapada sin decirle nada a mí tía Regina, que solo se enteró de ello cuando llegaron noticias al pueblo de que su novio, a quien ella hacía de viaje de negocios en la provincia de Ciudad Real, había sido detenido en Irún y estaba preso en San Sebastián.

Ella se puso furiosa, lógicamente, y no quiso saber nada de él aunque luego, cuando salió tras cumplir una condena de tres años en la prisión de Córdoba, la relación se reanudó. Los caminos del amor, ya se sabe, son inescrutables como los de la providencia divina, y el que no haya perdonado una travesura a un amor es que no ha amado nunca a nadie. El tío Antonio además de ser un hábil hombre de negocios, era, evidentemente, también un consumado seductor.

Quien informó con gran deleite a la tía Regina de la desventura del tío Antonio fue un sargento de la guardia civil, un tal Miguel, que también la pretendía. Vino a buscarla a su casa y le soltó saboreando su triunfo: “¿Dónde decías que estaba tu novio?”. Ella contestó que en La Mancha con las mulas, haciendo un viaje. Fue entonces cuando le dio la noticia de que lo habían detenido intentando pasarse a Francia junto con un hombre y una mujer, los dos también del pueblo. Estos eran un primo suyo y una mujer cuyo marido estaba también en Francia desde la caída de Barcelona, como el tío Boni. A ella la soltaron pero a él lo tuvieron tres años preso, primero en San Sebastián y luego en Córdoba.

Ella, desconcertada, sintiéndose a la vez humillada y burlada, rompió el noviazgo. Poco a poco ese sargento Miguel empezó a camelarla. A ella le gustaba verlo, tan bien plantado y con el fusil; él sabía también cómo ganársela, viéndola vulnerable como ella estaba. Un día, la llevó engañada a un almacén de tejidos con la excusa de que quería consejo sobre el mejor paño para hacerse un traje. Ella al principio se negó porque no le parecía apropiado que la vieran con un hombre que no era su novio, pero luego no vio nada malo en ello y le acompañó. Una vez en la tienda él consiguió convencerla para que aceptara una tela para un vestido, como en la canción “Ojos Verdes” (“Serrana, para un vestido yo te quiero regalar…”).

Pero de nada le sirvieron al sargento su dispendio y su estrategia de seducción, pues al final mi tía volvió con el tío Antonio al salir él de la cárcel de Córdoba. Para más oprobio, con la tela que él le había comprado, la tía Regina terminó haciéndose el ajuar de boda y confeccionando el vestido de nacimiento de mi prima Mercedes.

Recuerdo mi primera visita a las tías de Francia en 1976. Nos llevó mi padre en su coche, un Renault 4L, y mi primo Manuel, hijo de mi tía Nicasia, vino de copiloto para ayudarle a navegar por las carreteras del país vecino y ocuparse de cualquier intercambio con los nativos, pues hablaba un francés bastante bueno.

Lo pasamos estupendamente y nunca le agradeceré lo suficiente a mi tío Miguel y a mi tía Josefa haber recibido con tanto cariño y generosidad a aquellos adolescentes que éramos. Aunque visitamos a la familia de mi tía Regina en Saint-Symphorien, estuvimos alojados casi un mes en Saint Médard-en-Jalles, donde vivía y sigue viviendo mi tía Josefa. Sin duda debió de suponer una alteración de la rutina familiar, pero no recuerdo que mostraran ninguna señal de cansancio. Al contrario, nos acogieron con una enorme naturalidad, encantados de compartir su vida con nosotros durante aquellas inolvidables semanas.

Para entonces la tía Josefa y el tío Miguel estaban ya muy bien instalados y mis primos perfectamente afrancesados. Mi tía Josefa, que limpiaba casas, había terminado intimando con una de las señoras para las que trabajaba. Era una profesora de universidad que estudiaba español y sugirió organizar un grupo de intercambio en el que hablaran en español y francés, de forma que ella mejorara la lengua del país y las otras el español, aprendiendo la lengua coloquial, tan diferente de la abstracción que se enseña formalmente. El grupo funcionó muy bien y terminaron organizando meriendas y visitas a actividades culturales en Burdeos, lo cual contribuyó a que mi tía se encontrara muy a gusto en su país de adopción. Por su parte, el tío Miguel también terminó adaptándose, pues yo lo recuerdo jugando a petanca y bebiendo Ricard en los bares, como un nativo más. Mi prima Jeanine había terminado el bachillerato y estaba dudando si estudiar dibujo publicitario en París o en Barcelona, adonde finalmente decidió ir. La prima Virginie tenía entonces unos diez años y el primo Manuel unos dieciséis.

Poco tiempo después de nuestra visita, Manuel iba a tener su propio encuentro trágico con la historia. Tenía un amigo, Hervé, que despertaba mi incipiente deseo homosexual. Ninguno de los dos era buen estudiante. Fumaban Gitanes todo el día y adoptaban aires de “jeunes ennuyeux”, aunque eran en realidad un par de chicos de provincias a los que les gustaba soñarse en grande. Los dos hablaban de dejar los estudios y alistarse como voluntarios en el ejército antes de ser llamados a hacer el servicio militar, obligatorio entonces en Francia. Tanto Manuel como Hervé pensaban elegir un destino exótico en alguno de los departamentos franceses de ultramar, imaginando una vida de glamur en un sitio cálido como Tahiti o Martinica, rodeados de bellezas exóticas bajo el sol de los trópicos, nadando entre arrecifes de coral.

Desgraciadamente, ninguno hizo realidad aquel sueño suyo de exotismo y vida fácil. Los dos murieron jóvenes. Hervé de causas que mi prima desconoce y el primo de una enfermedad agónica que contrajo en Yibuti, una pequeña colonia francesa en el cuerno de África, a la que fue destinado cuando lo llamaron a hacer el servicio militar.

En 1977, tras un referéndum, se declaró la independencia total de Francia de ese territorio, que había cumplido una función estratégica desde la apertura del Canal de Suez. Francia, no obstante, continuó teniendo una presencia militar y de ahí que lo enviaran a hacer el servicio allí.

Se alistó en 1979 y permaneció un año como miembro del ejército regular. Lo licenciaron en 1980 y regresó a Francia ya gravemente enfermo, sufriendo de una condición muy debilitante. Perdió peso hasta convertirse prácticamente en un esqueleto. Pasó dos años entrando y saliendo de hospitales, hasta que murió el 4 de agosto de 1982. La tristeza por la muerte del primo Manuel pervive en el corazón de todos, como pervive también en mí la memoria de aquel malogrado Hervé, mi propia versión de ese recuerdo indeleble que deja un primer amor, aunque en mi caso fuera solo el despertar de un vago deseo.

Recuerdo el capítulo de mi libro de historia dedicado a la Edad Moderna. Estaba ilustrado con el famoso cuadro de Delacroix, “La libertad guiando al pueblo”. En él aparece la personificación de la República Francesa, con un pecho descubierto, enarbolando la bandera tricolor. Para mí, como para tantos otros españoles criados bajo la dictadura franquista, eso era lo que Francia significaba: un santuario de libertad, el lugar al que escapar y donde se podía respirar si España te causaba problemas.

Aquel verano de 1976 fue para mí uno de esos inolvidables veranos que marcan el paso de la niñez a la adolescencia. En la radio francesa sonaban Julian Clerc, Dalida y Claude François. Era también el año en el que el cineasta español Carlos Saura había ganado el Premio del Jurado del Festival de Cannes con su película “Cría Cuervos”, y la canción que aparecía en ella, “¿Por qué te vas?”, se escuchaba también a todas horas. Para nosotros, españoles acomplejados por todo lo que he mencionado antes, era una fuente de orgullo. También recuerdo una canción muy pegadiza que ponían mucho en la radio aquel año y que mi prima Virginie tarareaba: “La ballade des gens heureux”, que cantaba Georges Lenorman.

En 2014 hicimos una gran reunión familiar en Saint Symphorien, en el gran café del Centre Ouvrier Associatif, la sede del sindicato de los trabajadores de la resina, un lugar agradable y cómodo, de mesas de mármol antiguas y gran barra de madera, un espacio espléndido con ese nombre de resonancia republicana, el perfecto escenario para nuestra gran celebración de unidad familiar. Allá cenamos y bailamos todos hasta la madrugada. La tía Josefa, a pesar de todas las penas que ha pasado, tiene una incombustible “joie de vivre”. Fue la estrella de la fiesta. Se vistió de bruja y nos tomó el pelo a todos tirando fajos de billetes falsos de quinientos euros que había comprado en una tienda de servilletas de papel. Vino familia de Barcelona, de Pozoblanco, de París y de Londres y allí brindamos por esa Europa que millones de familias como la nuestra construyeron a base de mucho trabajo, mucho sufrimiento pero, sobre todo, mucha ilusión.

A la mañana siguiente, Monsieur Pierrot, el encargado del bar del sindicato, luciendo su bigote de galo de cómic de Astérix, nos mostró con orgullo el homenaje que en 2009 rindieron a los exiliados españoles del pueblo, muchos de los cuales se unieron a la Resistencia durante la ocupación Nazi. El entonces alcalde de Saint-Symphorien, Guy Dupiol, era él mismo hijo de combatientes españoles refugiados.

Durante la ocupación, los alemanes establecieron dos depósitos de municiones cerca del pueblo. El más importante estaba en Jouhanet y el segundo en Martchand. Ambos estaban bajo la responsabilidad de una unidad destacada en La Burthe. En la confusión de los últimos días de la guerra, el general al mando de la región había ordenado a sus tropas volar aquellos depósitos de armamento, pero los maquis de la resistencia se apresuraron a tomarlo, impidiendo que su voladura destruyera todo el pueblo. Dos de estos valientes eran exiliados de la Guerra de España.

En el homenaje que se les hizo en el Cercle en 2009, mi prima Pepa trajo una bandera republicana española, pero el alcalde se negó a enarbolarla porque venía el cónsul español y no quiso causarle incomodidad. Mi prima decidió no asistir al acto como protesta.

No se me ocurre un mejor lugar para celebrar nuestra reunión familiar que ese Cercle Ouvrier Associatif de St Symphorien, allá en medio de las Landas, donde una sección de la familia terminó echando raíces profundas, tras escapar de la pobreza y la brutalidad de la Andalucía franquista de los años cincuenta.